ホモロジーもコホモロジーも図形の繋がり方を捉えるという点で似ている。それだけでなく、どちらの見方を取っても同じような量が得られる。

コホモロジー

※ 集合の包含関係(部分集合)の記号「⊂」に線がついた「―――⊂」は「⊂」と同じ意味。

例えば「A―――⊂B」は、「A⊂B」と同じで、「AはBの部分集合」を表す。

(ホモロジーとコホモロジーの関係については、「圏論入門としてのホモロジー」の「コホモロジー」の節も参照)

ホモロジー加群

まずホモロジーから。

空間Xの1次ホモロジー加群 H1(X)というのは、空間内に描かれるループ(閉曲線)のうち曲面(2次元領域)の縁にならないものがどれだけあるか、を示す。

同様に0次ホモロジー加群 H0(X)は点(0次元の図形)、2次ホモロジー加群 H2(X)は曲線(2次元の図形)、3次ホモロジー加群 H3(X)は立体(3次元の図形)を見る。

何を見ているかは、空間が3次元の場合次のようになる。

| 次元 | 注目するもの | ホモロジー加群 | 何を見ているか |

|---|---|---|---|

| 0 | 点 | H0(X) | 曲線によって互いに結べない点がどれくらいあるか。(互いに繋がっていない領域がいくつあるか) |

| 1 | 曲線 | H1(X) | 閉曲線のなかで、曲面(2次元領域)の縁にならないものがどれだけあるか。 |

| 2 | 曲面 | H2(X) | 閉曲面のなかで、立体(3次元領域)の縁にならないものがどれだけあるか。 |

| 3 | 立体 | H3(X) | 閉立体(側面を持たない3次元領域)がどれだけあるか。(3次元の空間は4次元の領域をそもそも含まないので、「4次元領域の縁になるような立体」かどうかを考える必要はない) |

一方、トーラス(浮き輪の表面)を考えると、

- 穴の周囲を回るループ(経線周りのループ)

- 内側(穴のある側)と外側(穴のない側)を回りこむループ(緯線周りのループ)

の2種類のループが考えられる。

これらは位置をずらせば無数にループが描けるけど、それらは同一視して本質的には2種類だと考える。

この1次ホモロジーの見方は、「自由に伸び縮みさせられるループが1点に縮まるか」を考える「ホモトピー」とくらべると見方が粗い。例えば2人乗りの浮き輪(2つ穴トーラス)を考えて、その繋ぎ目部分にちょうど浮き輪を2つに切り離すように回るループを取ってみる。このループをゴム紐のように考えて、面から浮かせないようにしながら伸び縮みさせても1点には縮まらない。しかしこのループは片側の浮き輪の縁になっているので、ホモロジーの見方では注目したいループにはならない(浮き輪の片方の穴からもう片方の穴を通るように周りこむループは2次元領域の縁にならないけれど、こちらは緯線周りループと経線周りループを組み合わせたものと等しくなる)。

一方、その浮き輪の内部まで含めた空間を考えると、どんな閉曲面を描いても(ボール状の閉曲面でもトーラス状の閉曲面でも)それは空間X内部のいずれかの3次元領域を取り囲む閉曲面になっているので、H2(X)が注目する閉曲面は1つも存在しない。

コホモロジー加群

次にコホモロジー。

ホモロジーが図形(点、曲線、曲面、立体)に注目するのに対して、コホモロジーは関数(図形を入力とする関数)に注目する。

| 次元 | 注目するもの | コホモロジー加群 | 何を見ているか |

|---|---|---|---|

| 0 | 点の関数 | H0(X) | となりの点と値が同じ関数(局所的に定数の関数)がどれだけあるか。 |

| 1 | 曲線の関数 | H1(X) | 関数f(x)の値が曲線xの両端点∂xで決まる関数(=どの閉曲線xについてもf(x)=0となる関数)以外で、どの2次元領域の周りの閉曲線xについてもf(x)=0となる関数がどれだけあるか。 |

| 2 | 曲面の関数 | H2(X) | 関数f(x)の値が曲面xの縁∂xで決まる関数(=どの閉曲面xについてもf(x)=0となる関数)以外で、どの3次元領域の周りの閉曲面xについてもf(x)=0となる関数がどれだけあるか。 |

| 3 | 立体の関数 | H3(X) | 関数f(x)の値が立体xの縁∂xで決まる関数(=どの閉立体(縁を持たない立体)xについてもf(x)=0となる関数)以外で、立体の関数がどれだけあるか。 |

(ここで「関数の値が両端や周辺で決まる」などが説明不足だけど、その説明は後で出てくるはず)

ホモロジーは「図形」、コホモロジーは「関数」というように、それぞれ別のものを見ているけど、実はほとんど同じものを見ているとも言える。

0次元の場合は分かりやすい。0次元ホモロジー加群H0(X)は、空間Xがいくつの繋がった領域に分かれているかを見ている。例えば調べている図形が5個の領域に分かれているとする。このとき0次元コホモロジー加群H0(X)は、繋がっている部分では定数になる関数がどれだけあるかを見ている。そのような関数は繋がっている各領域ごとでの定数値で決まり、領域が5つの分かれているので、関数は5つのパラメータで決まる程度にたくさんある。このようにホモロジーとコホモロジーのどちらの見方でも「5」という値(加群の次元にあたる)が出てくる。

また1次元コホモロジー加群H1(X)は

- 「どの閉曲線xについてもf(x)=0となる関数」以外で「どの2次元領域の周りの閉曲線xについてもf(x)=0となる関数」がどれだけあるか。

を見ているけど、そのような関数がどれだけあるかは

で決まるだろう。

チェイン(鎖) C*

ホモロジー・コホモロジーを考えていく上で、図形の扱い方がいくつかある。

図形(空間)を粗視化して多面体(ポリゴン)の組み合わせと見なし、点は多面体の頂点、曲線は多面体の辺、……として扱う(単体複体を扱う)のか、粗視化せずに図形のあらゆる点、曲線、曲面、等を扱う(特異複体を扱う)のか(それとも他か)。

しかし、ここではどれで考えているのかは深く考えない。

ホモロジー加群もコホモロジー加群もどちらも加群なので、足し算とスカラー倍ができる。(ただしベクトル空間と違ってスカラーは割り算ができないものでもよい)。

コホモロジー加群のように関数に注目する場合、関数の足し算とスカラー倍は自然にできる。しかし、ホモロジー加群が注目するのは図形(点、曲線、曲面、立体)なので、図形に関して足し算とスカラー倍を考える必要がある。

そこでホモロジー加群の材料として「図形の形式的な和」である鎖(チェイン)というものを考える。この「形式的な和」は慣れればそういうものだと思えるけど、初めて見ると戸惑いやすい。

例えば1次元(曲線)の場合、向きの付いた曲線s1、s2、…、snのそれぞれを「スカラー倍して」それらを「足した」もの

c1s1 + c1s1 + … + cnsn

を考える。 ここで曲線 s1、s2、…、sn は互いに繋がっている必要はない。また「曲線のスカラー倍」とかそれらを「足す」という言葉に特に意味はなく、単にいくつか曲線を取り上げて、各曲線に重みづけの数を付加したと考える。この「足す」には「曲線をつなげていく」のような順番的な意味付けもないので、足す順番に意味はない。例えば 2a-b-4c、-b-4c+2a、-4c+2a-b は同じものを表す。

それでも「曲線をスカラー倍して足す」ことに違和感がある場合は、「積分を考えるときの(重み付きの)経路」と思えばよい。例えば 2a-b-4c だったら、これは関数fに対して、

を行う積分経路を表しているものだと考える。積分の値を考えているので経路の順番(足し算の順番)に意味はない。その一方、曲線の向きは意味を持っている。積分経路でいうと、曲線の向きが逆になったとき積分の値は正負が逆になると考える。

このように、空間Xの曲線(1次元の図形)の「形式的な和」を1次元の鎖(チェイン)といい、C1(X)と表す。

同様に0次元(点)、2次元(曲面)、3次元(立体)、…の各次元についてもそれらの図形に「向き」を定めてその「形式的な和」を考えて、k次元の鎖(チェイン)Ck(X)を考える。

ここで説明の例として積分経路が出てくるのは偶然ではなくホモロジーの起源と関係している。複素関数論のコーシーの積分定理によれば、2次元領域を囲んだ閉曲線で正則関数を積分すると必ず0になる。したがって複素平面全体で正則な関数を閉曲線で積分すると必ず0になる。しかし複素平面を張り合わせたもの(リーマン面)で積分を考えると、2次元領域の縁ではないような閉曲線が存在しうるので、正則な積分であっても閉曲線での積分が必ずしも0にならない。こうして、2次元領域の縁ではない閉曲線がどれだけあるかという問題は、正則な積分をおこなっても0にならないような閉曲線がどれだけあるかという積分の問題と繋がっている。例えば楕円積分を考える時のリーマン面には2次元領域の縁にならないような閉曲線が(本質的に)2つあり(これはH1の次元が2ということ)、それらの閉曲線での積分の値が楕円関数の2つの周期となる。こうしたことに関連する代数関数、代数積分についてのリーマンの研究がホモロジーの源流のひとつ。(佐武一郎『現代数学の源流 (下)』8章付記を参照)

コチェイン(双対鎖) C*

ホモロジー加群では形式的な和を考えてチェインC*を考えたのに対して、コホモロジー加群では関数がそのままコチェインC*となる。

| 説明1 | 説明2 | |

|---|---|---|

| 0次コチェインC0(X) | 空間Xの各点に値を定める関数の全体 | 0次チェイン(点のチェイン)C0(X)上の準同型関数の全体 |

| 1次コチェインC1(X) | 空間Xの各曲線(辺)に値を定める関数の全体 | 1次チェイン(曲線のチェイン)C1(X)上の準同型関数の全体 |

| 2次コチェインC2(X) | 空間Xの各曲面(面)に値を定める関数の全体 | 2次チェイン(曲面のチェイン)C2(X)上の準同型関数の全体 |

| 3次コチェインC3(X) | 空間Xの各立体に値を定める関数の全体 | 3次チェイン(立体のチェイン)C3(X)上の準同型関数の全体 |

空間をあらかじめ粗視化して見ている場合(単体複体を考えている場合)は、点・曲線・曲面・立体が有向グラフで表されるので、こうして 関数を想像するのはあまり難しくない。例えは1次コチェインに含まれる関数(曲線を入力にする関数)は、有向グラフの各辺に対して何か数を与える関数を考えればいい。

ただし、図で点や辺に関数の値が示してあると、チェインで重みづけの値を示しているのと紛らわしい場合がある。

各点/各曲線/各曲面/各立体に対して関数の値を定めると、それをチェインに対して拡張することができる。例えば、辺に対する関数fが各辺s1、s2、s3、…に対して値を定めていれば、辺の形式的な和である1次チェイン c1s1+c2s2+ … +cnsn に対しては、

f(c1s1+c2s2+ … +cnsn) = c1f(s1)+c2f(s2)+ … +cnf(sn)

のように値を定めることができる。このように値を決めると足し算とスカラー倍を保存する関数になり、チェイン上の線形関数(準同型関数)となる。このためk次コチェインは、単にk次の図形の関数というだけでなく、k次チェイン上の線形関数(準同型関数)となる。けれど単に点や辺や……の関数と思っていてだいたい問題ない。

空間の積分との類似(1)

空間を粗視化して考えずに連続的な空間をそのまま考えている場合、点の関数はいいとしても、全ての曲線/曲面/立体に対して値を定める関数は想像しにくいかもしれない。しかしそのような関数は、空間の積分と類比することができる。

被積分関数gを固定して曲線/曲面/立体(体積)の積分を考えると任意の曲線/曲面/立体に対して値が定まるので、コチェインで扱う曲線/曲面/立体の関数もそれに類似したものと思うことができる。

| コチェイン | 要素 | 類似する積分 |

|---|---|---|

| C0(X) | 点の関数 f(p) | f(p) |

| C1(X) | 曲線の関数 f(l) | |

| C2(X) | 曲面の関数 f(s) | |

| C3(X) | 立体の関数 f(v) |

ただしあくまで類似しているというだけで、実際にこのような関数が存在するということではない。そもそも空間Xで積分ができることを特に仮定していない。(しかし逆に積分が考えられる空間ならより強い関連が考えられる)。

境界作用素∂

ホモロジーで図形を見る時に、「閉曲線」「閉曲面」だとか「領域の縁になる」といった言葉が出てきた。閉曲線は「縁のない曲線」で閉曲面では「縁のない曲面」なので、いずれにしても「図形の縁」を考えている。

そのため図形(点・曲線・曲面、立体)やそれらのチェインに対して、その境界を与える境界作用素∂を考える。

- ∂(点) = 0

- ∂(曲線) = 終点 - 始点

- ∂(曲面) = 曲面の縁の曲線 (曲面の「向き」で曲線の向きが決まる)

- ∂(立体) = 立体の縁の曲面 (立体の「向き」で曲面の「向き」が決まる)

(立体の境界の図は省略。書くのが面倒なため)

この境界作用素∂を使うと、

- 図形sが「閉曲線」「閉曲面」「側面を持たない立体」 ⇔ ∂s=0

- k次の図形sが「曲面の縁になる曲線」「立体の縁になる曲面」 ⇔ s=∂t となるk+1次の図形tがある。

などと、ホモロジーで注目する図形を定義することができる。

また境界作用素の重要な性質として、「∂をとったものに再び∂を取ると0になる」(∂o∂=0)がある。ある図形の縁になっている図形は縁を持たない。

こうして∂を使うことで、ホモロジー加群を定義するために必要なサイクルZ(縁を持たない図形)、バウンダリーB(高次の図形の縁になっている図形)が定義される。

| Ck | チェイン(Chain)、鎖 | k次元の図形(の形式和) | |

| Zk | サイクル(Zirkel(独)ツィルクル)、輪体 | Zk = Ker(∂k) | k次元の図形x∈ Ckのうち、∂x=0 となるもの(縁を持たない)。 |

| Bk | バウンダリー(Boundary) 、境界、境界輪体 | Bk = Im(∂k+1) | k次元の図形x∈ Ckのうち、k+1次元のいずれかの図形y∈Ckでx=∂yとなるもの(k+1次元の図形の縁になる)。 |

| Hk | ホモロジー加群 | Hk = Zk/Bk | Zkの図形(縁を持たないk次元の図形)を、Bkの図形(k+1次元の図形の縁になるもの)は0とみなして同一視する。k+1次元の図形の縁にならないものがどれくらいあるかを表す。 |

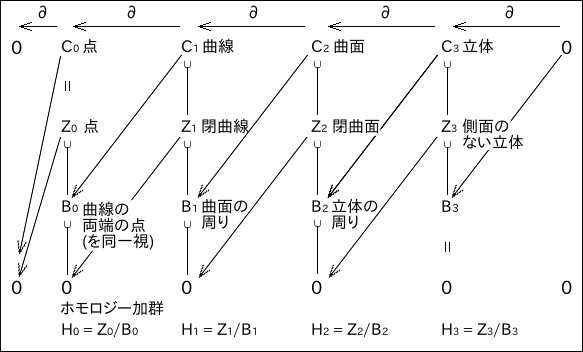

これらは空間が3次元の場合、次のような関係にある。(0次元については常に C0 = Z0 となり、またn次元の図形では Bn ={0} となる)。

双対境界作用素δ

コホモロジーでは、ホモロジーで使う「∂」の代わりに「δ」という作用素を使う

これは、k次元の図形(0次元「点」、1次元「曲線」……)を入力とする関数fから、k+1次元の図形を入力とする関数δfを作る。

- 点の関数 f(p) → 曲線の関数 (δf)(l)

- 曲線の関数 f(l) → 曲面の関数 (δf)(s)

- 曲面の関数 f(s) → 立体の関数 (δf)(v)

- 立体の関数 f(v) → 0

ではδfがどのように関数の値を決めるかというと「入力された図形の縁から値を決める」。これは

- δf(x) = f(∂x)

例えば点(0次元)の関数fからδfを作ると、このδfは曲線を入力に取り、

- 入力(曲線)xに境界作用素を作用させる。∂x = 終点b - 始点a

- (δf)(x) = f(b) - f(a)

と計算する。曲線(1次元)の関数fからδfを作ると、δfは曲面を入力に取り、

- 入力(曲面)xに境界作用素を作用させる。

- 周囲の曲線∂xに対してf(∂x)を計算する。

- ∂xが複数の辺l1、…、lnからできているなら、各辺からf(lk)を計算して足したものが(δf)(x)の値。

このように、図形xでのδf(x)の値は、図形xの周囲∂xに対するfの値f(∂x)で決まる。

また、∂を2回続けると0になったように、δも2回続けると0(定値0の関数)になる。計算してみると(δδf)(x) = (δf)(∂x) = f(∂∂x) = 0 となる。

こうしてコホモロジー加群の定義に必要なコサイクルZ、コバウンダリーBを定義することができる。

| Ck | コチェイン | k次元の図形を入力とする関数 (k次元のチェインCkからスカラーへの準同型写像) | |

| Zk | コサイクル | Zk = Ker(δk) | Ckの関数のうち、δf=0 となる関数。(k+1次元の図形の縁に対して常に0になる関数。実際、k+1次元の図形xの縁∂xについて f(∂x) = (δf)(x) = 0となるので) |

| Bk | コバウンダリー | Bk = Im(∂k-1) | Ckの関数のうち、k-1次元の図形の関数のいずれかgによってf=δgとなる関数。(δg)(x) = g(∂x)なので、入力xに対してその縁∂xだけで値が決まる。また縁を持たない図形(∂x=0となる図形)xに対してf(x) = 0となる。( f(x) = (δg)(x) = g(∂x) = 0 なので) |

| Hk | ホモロジー加群 | Hk = Zk/Bk | Zkの図形(縁を持たないk次元の図形)を、Bkの図形(k+1次元の図形の縁になるもの)は0とみなして同一視する。k+1次元の図形の縁にならないものがどれくらいあるかを表す。 |

積分との類似(2) (あるいはド・ラーム コホモロジーの一歩前)

コホモロジーで扱う曲線、曲面、立体の関数は、空間の積分と類似していた。

| 図形の関数 | 類似する積分 |

|---|---|

| 点の関数 f(p) | f(p) |

| 曲線の関数 f(l) | |

| 曲面の関数 f(s) | |

| 立体の関数 f(v) |

別の類似が双対境界作用素δにある。

δは「 (δf)(x) = f(∂x) 」と定義されていた。これは読みくだせば

- 図形xでのδf(x) の値は、図形xの周囲 ∂x に対するfの値 f(∂x) で決まる。

となるけど、これとよく似たものがベクトル解析の定理にある。

| δの定義 | (δf)(x) = f(∂x) |

|---|---|

| xが曲線l | |

| xが曲面s | |

| xが立体(体積)v |

いずれも図形xでの積分の値が周辺∂xの積分の値で決まっている。

この類似をもう少し追ってみる。δの定義「 (δf)(x) = f(∂x) 」を前の積分の類似の式に適用してみる。

| f | δf | ||

|---|---|---|---|

| 点の関数 | f(p) | 曲線の関数 | |

| 曲線の関数 | 曲面の関数 | ||

| 曲線の関数 | 立体の関数 | ||

| 立体の関数 | 0 |

ここで先ほどのベクトル解析の定理を使うと、次のように書き換えることができる。

| f | δf | δf (ベクトル解析の定理による書き換え) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 点の関数 | f(p) | 曲線の関数 | = | ||

| 曲線の関数 | 曲面の関数 | = | |||

| 曲線の関数 | 立体の関数 | = | |||

| 立体の関数 | 0 |

この表から積分に関わる部分を取り除くと、次のような変換が行われていることが分かる。

| 次元 | 元の関数 | → | 変換後に出てくる関数 |

|---|---|---|---|

| 0 | f | → | grad f |

| 1 | g | → | rot g |

| 2 | g | → | div g |

| 3 | g | → | 0 |

これを見ると、双対境界作用素δを

- 0次元: δf = grad f

- 1次元: δf = rot f

- 2次元: δf = div f

- 3次元: δf = 0

のように定義して、このδを使ってコホモロジーが定義できそうに見えてくる。

(この見方でいうと1次元コホモロジーH1は、「rotを取ると常に0となるもののうちgradの像にはならないものがあるか」つまり「どの点でもrotが0になるがポテンシャルは持たない場(grad Vで表せない場)は(どれだけ)あるか」を見ることになる。これは例えば循環的な世界ならありえる。上下前後左右が循環的につながっている世界の平行で一定の場はrotは0になるけどポテンシャルは持たない。局所的にはポテンシャルによって表すことができても、空間の繋がり方によってはそれを全体に広げられない)

しかしベクトル解析が扱うのは普通は3次元空間で、しかも正規直交座標で考えているか、そうでなくても内積が可能なことを前提にして作られている。

そこでベクトル解析ではなく微分形式で考える。

微分形式では、座標系に依存しない積分が内積や計量と無関係に定義される。(ベクトル解析では、線積分は接線ベクトルとの内積を用い、面積積分は曲面の法線ベクトルとの内積を使う。体積積分では体積要素の体積が計量から定まっている)。

さらに微分形式では、上で積分の書き換えに用いた定理は、どの次元でも(たとえ4次元以上でも)

のように同じ形で表される。これは(一般化された)ストークスの定理と呼ばれる。

ここで「df」はfの外微分と呼ばれるもので座標系に依存しない微分になっていて、fがk次微分形式のときdfはk+1次微分形式になる。またこのdfは次元に応じておおむね「grad f」「rot f」「div f」の対応物になっている。

先ほどのベクトル解析の定理の場合と同様に、ストークスの定理は双対境界作用素の定義「 (δf)(x) = f(∂x) 」とよく似ている。

そこで「 (δf)(x) = f(∂x) 」をストークスの定理の右辺に適用してみて、左右を入れ替えると

が得られる。これを見ると、δを積分に作用させると微分形式の部分が f → df と変換されている。こうした類似があるので、関数として微分形式を使ってコホモロジーを考えても、もとのコホモロジーと同じような性質を持ちそうに見える。 そこでコチェインCkとしてk次微分形式を取り CkからCk+1への作用素として外微分dを用いてコホモロジー加群を定義すると、ド・ラーム コホモロジーと呼ばれるものが得られる。

微分形式とベクトル解析について補足

空間に内積や計量が定義されていると、接ベクトル(の場)と1次微分形式(余接ベクトル場)と2次微分形式を互いに変換させることができる。(接ベクトルと余接ベクトルの間の変換はベクトル解析やテンソル解析では添え字の上げ下げと呼ばれる)。さらに正規直交座標系では成分表示したときどれも同じ値になる。そのためベクトル解析ではいずれも「ベクトル」と呼ばれ同一視される。正規直交座標系ではない場合に反変ベクトルと共変ベクトルと呼んで区別していても、しばしば同じベクトルの異なる成分表示だと説明され同一視されていることに触れられなかったりする。(ベクトル解析における極性ベクトルと軸性ベクトルの違いはよく分からない。極性ベクトル≒接ベクトルと1形式、軸性ベクトル≒2形式と考えていいのかどうか)。

また0次微分形式と3次微分形式も正規直交座標系では成分表示が一致するので、ベクトル解析ではどちらも「スカラー」として扱われ区別されない。例えば密度の値は座標系の目盛りを伸び縮みさせると値が変わるはず。元の座標系 (x, y, z) から、座標の1目盛りをa倍した(つまり元の座標で「a」だった長さが新しい座標で「1」となる)新しい座標系 (X, Y, Z) に切り替えたとすると、(x, y, z) = (aX, aY, aZ) となる。この時、元の座標での単位体積当たりの密度がρだったものは、新しい座標系では ρ' = a3ρ と変わるはず。(微分形式では ρdx∧dy∧dz = ρa3dX∧dY∧dZ となる)。しかし元の正規直交座標系での値を真の値とみなすことで、密度の値を座標系の取り方に依存しない数(スカラー量)とみなすことができる。また逆にスカラー量(微分形式で0形式に当たる量)は正規直交座標系での密度値だとみなすことで座標系に依存しない体積積分をおこなうことができる。

正規直交座標系の成分表示で考えることを前提にすると多くのものを同一視できるので、ベクトル解析は(ところどころ同一視からの漏れが生じるにしても)微分形式よりも簡明に見える。なのでベクトル解析を知っている人が正規直交座標系を具体例にして微分形式を学び始めると、せいぜいストークスの定理をまとめて書けるのが利点なだけで、ベクトル解析でもできることを無駄に複雑にやっているだけに見えかねない。正規直交座標系から始めるよりも、むしろ距離も計量も内積も何もないことを強調した「歪んだ」(というより歪んでいることを知るための基準もない)座標系だけがある世界で微積分を考えるところから始めた方がいい気がする。

(ベクトル解析(への不満)と微分形式の関連については北野正雄『マクスウェル方程式』、梅田亨『森毅の主題による変奏曲 上』の微分篇、『森毅の主題による変奏曲 下』のベクトル解析篇を参照。ただこれらを読んだ時もすっきりよく分かったという気分にはならなかった)